(アイキャッチ画像:北海太郎さんによる写真ACからの写真より)

このページでは「餌用」コオロギについて説明しています。

夏の季節、どこからともなく聞こえてくるコオロギの鳴き声。

地方の田んぼや茂みから美しい音色と涼しさを感じさせてくれる夏の風物詩です。しかし、これが都会の住宅街やマンションでは状況は一変します。

(コオロギの鳴き声対策は大変です。人工フードへ切り替えましょう。)

聞こえてくる鳴き声は狭い部屋やビルの間で反響してしまい、耳障りで仕事や勉強を中断させる嫌な音に変わります。

そのため、もしペットの餌用として飼育している方は、隣人とのトラブルに発展しないように気をつけなければなりません。また、最近ではコオロギを食用にする取り組みが行われており個人で繁殖させている人も多いようです。

そこで今回は、コオロギの鳴き声の周波数を他の音と比較して鳴き声の強弱と防音対策について解説します。

・餌用コオロギを飼っている方

・コオロギの鳴き声の大きさがわかる

・コオロギの鳴き声のトラブル例がわかる

・コオロギの鳴き声と臭い対策を知りたい人

・餌用コオロギをやめて人工フードへ切り替える

コオロギってどんな昆虫?

コオロギは日本でよく見かける昆虫です。

草食性で、野菜、フルーツ、乾燥食品、パンなど様々なものを食べます。

コオロギは主に爬虫類の飼育者がヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲ、カエルなどの餌用として好んで飼育しています。

コオロギの産業的な利用

また、最近の研究により、コオロギには高いタンパク質とビタミン・ミネラルが含まれていることがわかり、食品や添加物としても注目されています。

通販で餌用として購入できるものには「フタホシコオロギ」や「ヨーロッパイエコオロギ」があります。一方で、国内固有のコオロギである「エンマコオロギ」は、佃煮などの食品として販売されています。

コオロギの種類

コオロギと聞くと、フタホシコオロギやヨーロッパイエコオロギが取り上げられることが多い。しかし、他にもたくさんの種類が存在します。

| コオロギの種類 |

|---|

| エンマコオロギ |

| タンボコオロギ |

| モリオカメコオロギ |

| ハラオカメコオロギ |

| ミツカドコオロギ |

| ツヅレサセコオロギ |

| フタホシコオロギ |

| ヒメコオロギ |

| ヒメコガタコオロギ |

| クマコオロギ |

| ミツカドコオロギ |

それぞれ見た目や体長、生息地が異なります。

コオロギの鳴き声と周波数

コオロギはヤスリのような2枚の羽をすり合わせることで音を出します。

短時間であれば耳障りにはなりませんが、長時間聴き続けていると不快な音に聞こえてしまいます。

それではコオロギの鳴き声はどれくらいの音を出すのでしょうか?

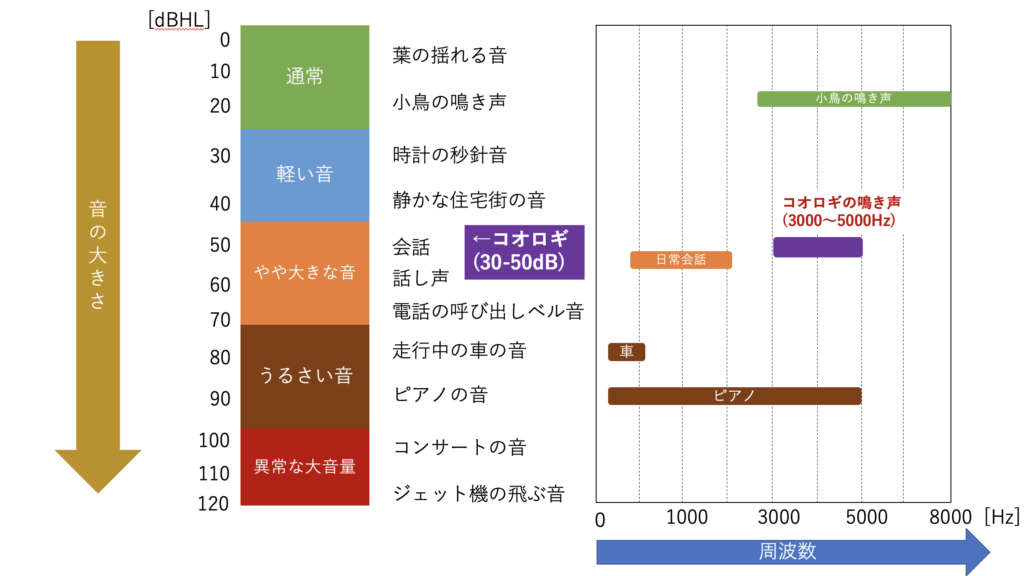

一般的な音の周波数とコオロギの周波数を比較してみました。

(ヘルツ(Hz)は、音の周波数を表す単位で、1秒間に振動する回数を示します。振動数が多いほど高い音、少ないほど低い音になります。人間の耳は一般的に20Hzから20,000Hzまでの音を聞くことができます。)

コオロギの鳴き声の周波数は、1匹あたりで約3,000〜5,000Hzです。これは小鳥の鳴き声やピアノの高周波に近い音です。日中であればそれほど気にならない小さい音のように感じるかもしれません。しかし、深夜の睡眠時間であれば強い音になります。

ペットの餌用などに飼育している場合、100匹単位の飼育がほとんどだと思うので、この数十倍の音が周囲に響き渡ることになります。

これだけの音を出すとなると、家族や周囲への静音な生活維持することは困難です。そのため、コオロギの防音対策は絶対に必要です。

コオロギの防音対策

(コオロギの鳴き声対策は大変です。人工フードへ切り替えましょう。)

コオロギの鳴き声はときどき周囲の人にとってうるさく不快に感じさせる音を出します。

一人暮らしや一軒家ならばともかくマンション住まいや家族が多いとコオロギの鳴き声がうるさくてトラブルに発展します。

そうならないために事前にできる対策を行う必要があります。

近所迷惑・睡眠妨害になるケース

以下にいくつかトラブルになるケースを挙げます。

・ベランダ・バルコニーで飼育する行為(周囲への迷惑)

外なら騒音や臭いが気にならないからという理由でベランダ等で飼育する方がいます。夏の場合、エアコンを付けずに窓を空けて就寝している方がいるため、コオロギの鳴き声で静かに眠りにつくことが出来なくなります。

対策案:マンション・アパートなどの集合住宅では外で飼育しない。

・飼育ケージをそのまま置く行為(家族への迷惑)

家族と一緒に生活している場合、コオロギの鳴き声が共同生活者の迷惑となることがあります。1日中鳴き声を発するため、心身ともに疲弊してしまいます。

対策案:押入れに入れる。または飼育ケージを段ボール内へ入れる。

人工フードに切り替える

コオロギの鳴き声対策は大変です。コオロギは鳴き声のトラブルが必ず起こります。

そのため、餌用コオロギは年に1回程度に変更して、人工フードに切り替えることを推奨します。

人工フードには柔らかいもの、少し硬いものがあります。どちらが適しているかは一度与えてみるとわかります。両方食べる個体、片方なら食べる時など色々な性格の個体がいます。

具体的なコオロギの騒音・防臭対策

具体的なコオロギの鳴き声対策はどのようにしたらよいのでしょうか。

(コオロギの鳴き声対策は大変です。人工フードへ切り替えましょう。)

また、鳴き声の他にコオロギの飼育ならではの臭いの問題が発生します。

- 鳴き声対策

- 臭い対策

ここでは両方の対策についても考えて行きます。

鳴き声対策(餌用コオロギ)

・コオロギに羽が生え始めたら虫カゴごとダンボールの中へ移動させる

これはかなり効果があります。ダンボールで囲いを作ると音が半減します。また臭いの飛散や脱走を防げます。冬には保温効果もあります。段ボールの上側は少しだけ開けて光が入るようにしておきます。

この他に虫カゴや飼育ケージを大型の衣装ケースに格納する方法もあります。

・餌を与える頻度を減らす

コオロギは餌食いが良くて与えた分だけ成長が早くなりやすいです。そのため、餌の頻度を2日に1回とすることで成長がやや遅くなります。(なお、水は毎日取り替えてください。)

・羽をちぎる、切る

鳴き声を無く最大の方法は、羽をちぎってしまうことです。羽が無い以上音を発することは無くなりますが、コオロギの個数分の労力がかかります。また無理にちぎるとそのまま死んでしまうことがあるため注意が必要です。

ここまでの対策で手がいっぱいです。大変です。人工フードが最も簡単に解決できます。

臭い対策

・3日に1度は掃除する

ペットの餌、食品用など用途は人それぞれですが、口にする以上は清潔にしなければなりません。臭いの原因はコオロギが出す糞が水分を含むことで硫黄のような有毒ガスが発生します。掃除をサボることでこれらが溜まってしまい大量死に繋がります。そして、コバエや寄生虫が繁殖してしまい臭い頂点に達します。これを避けるためには数日おきに掃除する必要があります。掃除をし易くするために虫カゴや衣装ケースを2つ以上用意して掃除の際に交互に入れ替えるのがポイントです。

繁殖させない

基本的にコオロギは繁殖はさせないようにしましょう。コオロギの鳴き声は非常に響いて近所迷惑になります。室内で置く場合でも家族の迷惑にもなります。できる限り人工フードを与えるようにしてください。どうしても生き餌を与えたい人は年に数回程度のように区切りを決めて買うのが良いと思います。

餌用コオロギから人工フードへ

ここまで説明したようにコオロギの鳴き声の対策は大変です。近隣住民や家族の騒音問題になりかねません。

生き餌を与えたい気持ちはよくわかりますが、これらの鳴き声対策と手間を考えれば人工フードが一番楽で最適です。

すぐに、人工フードへ切り替えることを推奨します。

以下の商品、少量の水で柔らかくして与えるレオパブレンドおすすめです。

コメント