子供の頃に学校の課題で書いた観察日記の思い出はありませんか?

学校で育てたアサガオ、夏休みの自由研究・・・好奇心をくすぐる自由課題に興味津々でした。

特に観察日記の構成を細く考えて書いていた人は少ないと思います。しかし、観察日記を色んな人に読んでもらうためにはそれなりの手法があります。

ここでは子供達の観察日記に役立つ書き方やペットの飼い主の方の飼育メモのためにノウハウをまとめました。

更に個人的に使えそうなテンプレートを作成しましたのでご参考にどうぞ。

・観察日記の書き方がわかる

・観察日記の無料テンプレート

ペットの観察日記をつけよう

ペットを飼い始めたら、観察日記をつけることをおすすめします。

観察日記を書くことで、以下のような情報を記録できます。

- 天気や日時:その日の天気や日時を記録することで、ペットの行動に影響を与える環境要因を把握できます。

- その日の活動:ペットがその日に何をしていたかを記録することで、日常の行動パターンを把握できます。

- 餌の内容:どんな餌を与えたかを記録することで、食事の管理がしやすくなります。

これらの情報を記録することで、当時のペットの行動や様子を思い返すことができます。いつもと違う行動や体の不調を見つけやすくなるだけでなく、ペットについてより深く理解することができます。

また、学校の課題に用いたり、将来の個人展や書籍化する際の財産にもなり得ます。

こまめな健康管理は大きな病気に対するリスクを減らせます。飼い始めたその日から観察日記を書きましょう。

観察日記の書き方

観察日記は人それぞれ書き方が異なります。

中にはとてもユニークで面白い日記をブログに投稿している方もいます。いろんな人の日記を読んで、面白かった項目や書きスタイルなどを覚えておくと良いです。最近では、SNSでペットの日記を書いている人も増えています。

観察日記は、日々の健康管理を知るために1〜2日おきに書くと良いです。また、毎日の趣味や夏休みの自由研究としても最適です。

とは言え、何か基準となる書き方があると便利です。

そこで今回は、誰でも書ける観察日記の方法をご紹介します。

ペットの観察日記に必要な項目

観察日記はいつ・どのようなことがあったかを書くのがポイントです。

しかし、何か基準がないと書くのが大変かもしれません。

例えば、以下のように日記を付けるとスムーズに書けると思います。

・日付

・天気、温度、湿度

・ケージ内の環境(隠れ家などの位置、床材の素材名)

・餌の種類

・便の状態

・ペットの様子/感想

犬やカメ、金魚などの種類によっても書く内容は変わってくると思うので、ペットの種類に応じて書き換えてみてください。

この内容をベースにした観察日記のテンプレートを用意しました(こちらよりDL)。

レポートやビジネスでも実践されている5W3Hで書く方法

観察日記だけでなく、社会に出ても役立つ描きスタイルがあります。

それが「5W3H」です。

必ずしも当てはめて書く必要はありませんが、読み手の方に情報が伝わりやすいように配慮するといいです。

【5W 】

When・・・日時(例:2020年4月1日)

Where・・・場所 (例:自宅の自分の部屋)

Who・・・誰に(例:母から私へ)

What・・・何を(例:ハムスターの餌になる野菜)

Why・・・なぜ(例:ビタミンやミネラルの補給のため料理で余った野菜を貰った)

さらに、具体的な手段や明確な個数が書いてあると完璧です。

【3H 】

How to・・・目的/方法(例:ハムスターが子供を産んだため飼育ケージが必要。)

How much・・・料金(例:飼育ケージ代4000円)

How many・・・数量(例:1つ)

無理に全ての項目を埋める必要はありません。

その時の状況によって書き出して整理してみましょう。

観察日記のテンプレート(例)

先ほど紹介した「5W3H」をもとに観察日記用テンプレートを作成しました(A4サイズ)。

ご自由にダウンロードしてお使いください。

また、ご自身でオリジナルの観察日記のテンプレートを作成するのも醍醐味です。

書いた日記は色んな人に読んでもらい修正していきましょう。

観察日記を書くときのポイント

「5W3H」の他にもあると説得力が増すポイントがあります。

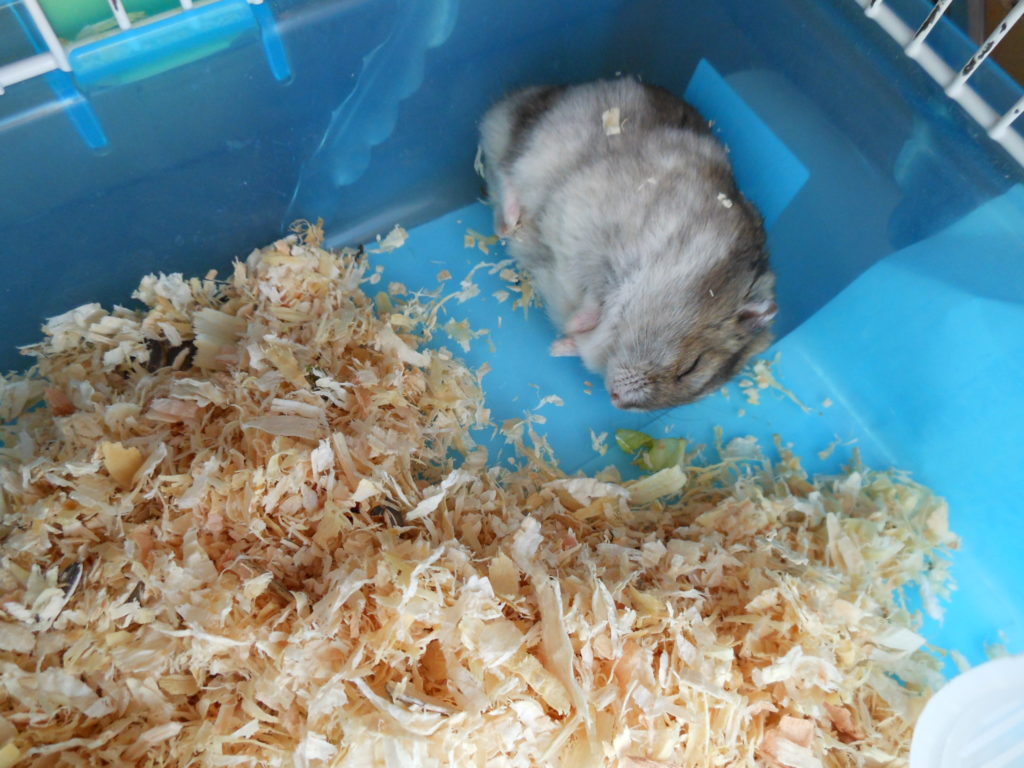

それは写真や動画を一緒に載せることです。

写真はできる限り撮影しておく

写真を残すことでそのときの様子が一目でわかります。

また、読み手の方やご自身で読み返した時には日記のページをめくる楽しさが増えます。

観察日記をグレードアップする方法

最初は何となく始めた観察日記であったとしても、書いているうちに面白くなったり、別の利用価値を見出すことがあります。

通常の観察日記に一手間加えるとさらに高度な観察日記となります。

そんな時が来た時のために後からでも良いので観察日記を始めた経緯(きっかけ)をメモしておくと良いです。

コンテストや自由研究、発表するときに必ず役立ちます。

・研究または観察を始めたきっかけ

何を疑問に思って調べようと思ったのか書き出そう。

・研究または観察のために準備したこと

なぜその道具や準備が必要なのかまとめておこう。

・失敗した事、うまく行った事

良い点や悪い点をまとめて今後のために反省する箇所を見つけよう。

研究発表やコンテストに応募するとき

生物の観察が好きになったら学者に向いているかもしれません。

学者になるには多くの論文を読んだり、執筆の努力が必要です。

観察日記の1つ上のステージとして論文があります。以下は、一般的な論文の構成なので学術分野に興味があれば挑戦してみてください。

・研究目的

・背景

・方法

・結果

・結論

・引用文献・資料

以上のように目的を明確にするとやりがいや楽しさが得られます。

コメント